公開日 2025年4月18日 最終更新日 2025年4月18日

心臓病を抱えると、「塩分を控える」「毎日血圧を測る」「適度に運動をする」などなど、生活の中で気をつけるべきことがたくさんあります。

これらをしっかり続けることが、「自己管理」と言われます。もちろん、決められたことをきちんと続けることは大切です。でも、それだけで本当に「自分の身体を管理できてる」と言えるのでしょうか。

例えば、毎日血圧を測っている中で、「いつもより血圧が高いけど、大丈夫かな」「基準値内だけど、なんとなく身体が重い」そんな風に感じたことはありませんか?実は、自己管理の本質は「やることを守ること」ではなく「自分の身体の変化に気づくこと」にあります。

そこで今回は、「自己管理」ではなく「自己モニタリング」の視点から、単に数値を記録するだけでなく「どう活かせばいいのか」を考えていこうと思います。

執筆:大前 有香

理学療法士、心臓リハビリテーション指導士。病院、介護施設、在宅と色々な分野で働いてきた。今は2人を子育てしながら家での新しい働き方を模索中。執筆記事一覧

【目次】

自己管理=やることを守ること?

心臓病を治療して退院する際に、さまざまな「自己管理」の指導を受けます。私も「血圧と体重を毎日同じ時間に測る」「塩分を控える」「運動する時間を作る」など再発予防のために「やるべきこと」を伝えてきました。そして、それをいかに効率的に生活の中に取り入れるか。そのような話をたくさんしてきたように思います。

しかし、自己管理をしていても心不全の増悪や再発などで再入院する人は少なくありません。なぜ、血圧も毎日測って、塩分も気にして、運動もしているのに再入院にまで至ってしまうのでしょうか。実は、「自己管理=やること」が習慣化すると気づけば「ただ測るだけ」「ただやるだけ」になってしまうという落とし穴があるのです。血圧も測りっぱなし、運動もやりっぱなし、塩分表示も見るだけ。そして、少しずつ起こる身体の変化を見逃して、気づいたら苦しくて動けない。そんな人が意外と多いのです。

数字だけ見ても本当の体調はわからない

病気の症状には個人差があるため、単純に「数値が◯◯だから危険」とは言い切れません。例えば、「最近血圧が少し高いけど基準値内だから大丈夫」と思う人がいます。しかし、血圧がいわゆる正常範囲内だったとしても、実は悪化のサインがでていることもあります。数値はあくまで参考値であり、それだけで判断せず身体の変化を見逃さないことが大切です。

心臓は辛抱強く、賢い臓器です。負担がかかっても他の代償機能を使い、なんとか身体のバランスを維持しようとします。そのため、なかなか自覚症状が現れないこともあります。一番怖いのは、「自覚症状がないまま悪化すること」なのです。

「測る」だけではなく、「観察する」「考える」習慣をつけよう

本当に大事なのは数値を測ることではありません。数値を見る、自分の身体を「観察する」、そしてそこから「考える」ことが大切なのです。ここでは、自分の身体を観察するポイントをお伝えします。

フェイススケールを活用する

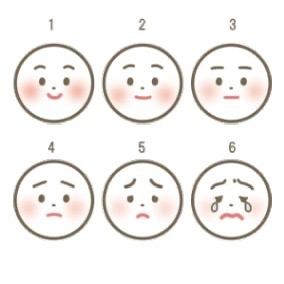

血圧や体重を測ったら、数値だけではなくその時の体調や気分をフェイススケールで記録してみましょう。運動の前後でも同様です。フェイススケールとは、自分の気分や体調を「顔の表情」で記録する方法です。

出典:看護roo!

「痛みはどのくらいですか?」と聞かれたときに、笑顔から泣き顔までの顔のマークの中から、自分の状態に近いものを選びます。血圧や体重などの数値は客観的なデータですが、体調は必ずしも数値だけでは測れません。「なんとなくだるい」「いつもより疲れやすい」といった感覚的な変化も、フェイススケールで記録することで可視化できます。

例えば、

- 血圧はいつも通りだけど、今日は少し疲れやすい →4

- 血圧は低いけど、元気で食欲もある → 1

「数値+自分の感覚」をセットで記録することで、「いつもと違う」という異常に気づきやすくなります。次に、自覚症状だけではなく身体もチェックしていきましょう。

唇、爪の色をチェックする

心臓の働きが弱くなると、血液を全身に送り出す力が低下し、血流が悪くなります。特に、心臓から遠い「末梢」と呼ばれる部分 はその影響を受けやすく、血行不良のサインが現れやすいのです。

そのため、手足が冷えやすくなったり、爪の赤みが薄くなってきたら要注意です。また、唇は皮膚が薄く、血流の状態が表れやすい部分です。健康なときは唇や爪がピンク色をしていますが、血流が悪くなると青白くなったり、紫がかった色になる ことがあります。これは、血液の循環が滞り、酸素が十分に行き届いていないサインかもしれません。

簡単にチェックできる方法として、爪をギュッと押してみる方法があります。通常なら指を離した直後にすぐピンク色に戻りますが、血流が悪い場合は、色が戻るまでに時間がかかることがあります。また、唇の色も日によって変化するため、普段から自分の健康な状態を知っておくことが大切です。「いつもと違う」と感じたときにすぐ気づけるように、日常的に観察する習慣をつけましょう。

浮腫みをチェックする

血流が悪くなっているサインとして、浮腫みが現れることもあります。特に足の浮腫みは、重力の影響もあって目立ちやすいため、観察しやすいポイントです。例えば、普段より靴がきつく感じる、靴下の跡がなかなか消えないなどの変化があれば、浮腫みが増えている可能性があります。

簡単なチェック方法としては、足のすねを指で押してみるという方法があります。軽い浮腫みであれば、へこんでもすぐに元の状態に戻りますが、浮腫みが強いとへこみがなかなか戻らないことがあります。また、浮腫みは朝より夕方に強くなることが多いため、時間帯による変化を観察することも大切です。

足の浮腫みは、心臓の影響だけでなく座りっぱなしや立ちっぱなし、栄養不足などさまざまな原因で起こるため、単に「浮腫んでいる=心臓の問題」と決めつけることはできません。だからこそ、日頃から自分の浮腫みやすさや程度を観察し、「いつもと違う」と判断できることが大切です。

自分なりの判断基準を持とう

一般的な基準値だけに頼るのではなく、自分の体調の傾向を知ることで、「この状態なら大丈夫」「これは受診した方がいいかも」といった自分なりの判断基準を持つことができます。

例えば、

- 「血圧がいつもより10mmHg高くて、フェイススケールも良くない」→「前も同じ状態で体調悪くなったから、今日は休もう。」

- 「血圧は低いけど、フェイススケールは良いし爪の色もいい。」→「気にしすぎず、様子を見よう。」

このように、数字や自覚症状だけに振り回されず、いろいろな視点から判断することが大切です。つまり、本当に重要なのは数値を見て「考えること」、そして自分の身体の状態を「判断すること」なのです。

この「測る→考える→判断する」というサイクルを積み重ねていくことで、自分の体調を見極める力=「自己モニタリング力」が高まっていきます。

自己管理とは、自分を理解すること

心臓病の再発、悪化予防には「自己管理」が必要だと言われます。「自己管理」というと、血圧測定や減塩、適度な運動など、決められたことを守るイメージが強いですが、本当に必要なのは「自分の身体の変化に気づくこと」です。数値を測るだけ、ただやるだけでは体調の良し悪しを判断できません。

重要なのは「数値」+「自覚症状」+「変化」を組み合わせて考えることです。血圧の数値が高い低い、気分が良い悪いなど、ひとつだけで判断しないことが大切です。そこで役立つのが「自己モニタリング」です。血圧や体重の数値と一緒にフェイススケールなどを活用し自覚症状を記録し、過去のデータを見比べることで自分なりの「注意すべき変化」を知ることができます。血圧測定や体重測定は大切です。

ぜひ毎日の測定を「心臓と向き合う時間」として活用し、自分の体調を通してしっかり心臓と対話していきましょう!